🚨 정의와 복수의 블루스 – 영화 <Vardi> 심층 평론

개요

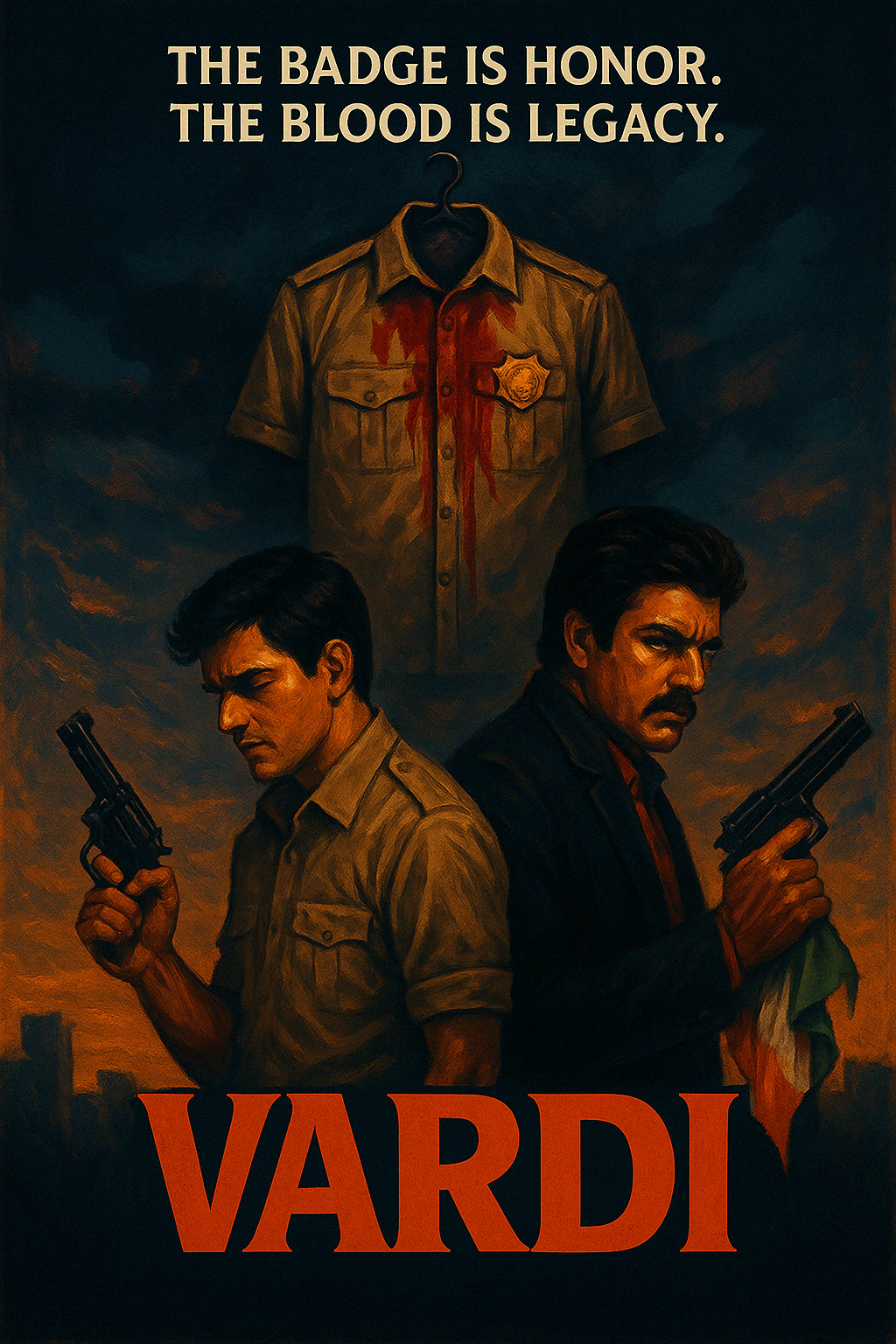

『Vardi』는 1990년대 인도 상업영화가 지녔던 “경찰‑복수극” 전형을 한층 확장해, 가족애·부패·종교 폭동·국가주의를 한데 엮어낸 하이브리드 장르 영화다. 감독 쿨부샨 바라티(Kulbhushan Bharathi)는 거칠고 과장된 액션을 앞세우면서도 “유니폼(경찰 제복)의 윤리”를 끈질기게 질문한다. 이야기의 축은 세 인물로 수렴된다.

① 베르마 경찰청장 – 정의감으로 뭉친 베테랑이지만, “선량한 시스템”이 과연 존재하는지 회의한다.

② 아자이 – 그의 양아들이자 특수반 형사. 양육·혈통·신념 사이에서 끊임없이 흔들린다.

③ 자이 – 유괴된 뒤 갱단에서 자란 또 다른 아들. 친부모·양부모·조국 모두에게 신세를 진 그는 결국 “법을 어겨서라도 가족을 구원할 것인가”라는 결정적 선택에 직면한다.

영화는 뭄바이 빈민가·경찰서·가짜 법정 세트·폭동 현장을 빠르게 오가며, 액션‧멜로드라마‧정치 스릴러를 단일 서사로 꿰맨다. 그 결과 인도 사회가 직면한 경찰 부패, 종교 갈등, 조직범죄, 해외 테러 자금 같은 묵직한 담론을 오락적 문법 안에서 흡입력 있게 풀어낸다. 특히 “유니폼은 단지 옷이 아니라 국가의 방패”라는 감독의 메시지는 클라이맥스의 가짜 법정 시퀀스에서 폭발적 힘을 얻는다.

줄거리

1막 – 씨앗

영화는 뭄바이 슬럼가를 누비는 정의파 형사 아자이의 일상으로 포문을 연다. 그는 성폭행범을 단숨에 제압하고, 나이트클럽 ‘댄서 레이드’에서 불법 거래를 적발한다. 하지만 범인은 악명 높은 보스 루드라의 동생. 그 배후에 국제 테러리스트 랄찬드가 있음을 눈치챈다. 아자이의 활약으로 경찰은 대규모 무기 밀매를 저지하지만, 그날 밤 베르마 청장의 집에서는 비극이 벌어진다. 16년 전 희생된 동료 바그완 싱의 아들 아닐이 루드라 패거리에 의해 납치·살해당한 것. 베르마 부부는 실핏줄 같은 희망마저 잃는다.

2막 – 균열

랄찬드는 베르마의 또 다른 아들 자이가 사실 16년 전 자신들이 유괴했던 아이임을 밝혔다며 협박한다. 그는 “루드라를 풀어주지 않으면 뭄바이에 대규모 폭동을 일으키겠다”고 선포한다. 랄찬드의 계략대로 시내 곳곳에서 가짜 경찰복을 입은 조직원들이 폭탄을 터뜨리며 힌두-무슬림 분쟁을 조장한다. 혼란 속에서 아자이는 동생 자이와 재회하지만, 자이는 자신을 키워준 범죄 가족과 피로 맺어진 친가족 사이에서 갈등한다. 결국 그는 “루드라를 탈옥시키라”는 명령에 굴복하고, 아자이는 이 사실 때문에 파면당한다.

3막 – 공모

경찰서를 나온 아자이는 자이를 설득해 ‘안에 잠든 정의’를 깨운다. 형제는 랄찬드가 꾸민 최종 시나리오―가짜 이동식 법정—를 역으로 이용하기로 한다. 경찰 훈련소를 꾸며 “루드라‧칼란‧바라(랄찬드의 정신박약 동생)” 판결이 열린다고 속이고, 언론을 대대적으로 불러 랄찬드를 유인한다. 랄찬드는 무장조직과 헬기로 돌입하지만, 이미 내부에는 특수부대·저격수·폭발물 해체반이 잠복해 있다.

4막 – 충돌

법정 세트는 단숨에 실전 전장으로 돌변한다. 랄찬드는 법복까지 빼앗아 자칭 ‘사형 선고 쇼’를 벌이지만, 바라가 뜻밖에도 “형님이 죄를 인정했으니 총살형!”이라 외치며 총을 난사한다. 형제 간 엇갈린 광기는 조직을 와해시키고, 아자이‧자이는 박진감 넘치는 형제 협공으로 루드라와 칼란을 체포한다. 이어 자이는 외마디 절규와 함께 랄찬드를 격투 끝에 제압, 경찰 순직자 기념총으로 수갑을 채운다.

5막 – 정화

베르마 청장은 두 아들을 동시에 포옹하며 “유니폼의 흉터가 곧 명예”라 선언한다. 마지막 장면, 슬럼가 초등학교가 마침내 문을 열고, 뭄바이 밤하늘에는 경찰 기념비를 비추는 승전의 불꽃이 터진다. 영화는 “정의는 흔들려도 꺾이지 않는다”는 내레이션으로 막을 내린다.

챕터 1 – ‘유니폼’이라는 족쇄와 방패

초반 30분은 경찰 제복의 양면을 입체적으로 보여주는 시퀀스들로 빼곡하다.

• 나이트클럽 단속: 아자이는 단독으로 루드라의 밀수 현장을 급습하지만, 상사들은 “VIP가 연루됐다”며 뒷걸음친다. 제복은 ‘권위’가 아닌 ‘항복’으로 전락한다.

• 청장 부부 vs. 인권기자: 기자는 폭력진압을 고발하지만, 베르마는 “제복이 없었다면 너희가 안전할 수 있었겠나”라며 울분을 터뜨린다.

• 회상 플래시백: 바그완 싱 순직 장면에서 총성이 ‘현실음→메트로놈’으로 변주 되며, 어린 자이의 트라우마가 시각화된다. 이때 관객은 “정의로운 총성도 누군가의 영혼엔 자장가가 아닌 악몽”임을 체감한다.

이렇듯 감독은 유니폼을 단순한 영웅적 상징이 아니라, 국가 폭력·제도 피로감·시민 불신이 중첩된 아이콘으로 그려낸다. 초반부의 리얼리즘은 후반부 ‘가짜 법정’이라는 메타 시어터적 장치에 대비효과를 낳으며, 관객에게 “진짜 재판은 과연 어느 법정에서 치러지는가”라는 메타 질문을 던진다.

챕터 2 – 피로 맺은 형제, 피로 물드는 거리

중반부는 형제 서사와 도시 폭동이 교차 편집되며 ‘내적 전쟁 vs. 외적 전쟁’을 병치한다.

• 자이는 랄찬드의 ‘의형제’이자 베르마의 ‘친혈육’으로, 정체성은 트로이 목마처럼 뒤엉킨다. 그가 처음으로 제복을 훔쳐 입는 장면에서 드럼비트가 심장박동 BPM과 일치, 관객을 불안하게 몰입시킨다.

• 랄찬드는 해외 자금·종교 광신·갱단 네트워크를 거미줄처럼 엮는다. 그는 “진짜 불은 성냥이 아니라 증오가 지핀다”고, 폭탄조끼를 초등학생에게 채우며 읊조린다. 이 장면은 인도 관객에게 1992년 뭄바이 폭동의 트라우마를 소환한다.

• 동시에 아자이와 기자 소누의 로맨스가 스크루볼 코미디 톤으로 삽입된다. 이는 감정 휴게소 역할을 하지만, 폭동 이후 소누가 엉망이 된 병동에서 아이들을 살리며 오열하는 장면이 나오면 관객은 코미디의 아이러니를 절감한다. 결국 2막은 “피가 끓는 청춘” 과 “피로 물든 거리”가 동전의 양면임을 은유한다.

챕터 3 – 가짜 법정, 진짜 심판

후반 40분은 전부 트레이닝센터 세트장에서 벌어지는 일종의 병영 시어터다.

① 세트 구축 몽타주 – 법복·국기 세트·목격자 엑스트라를 ‘레디메이드’처럼 조립하는 과정 자체가 “정의는 연출 가능한가?”라는 블랙유머다.

② 헬기 침투 시퀀스 – 랄찬드의 기계화 부대가 착륙하자, 카메라는 360° 스테디캠으로 ‘가짜 관람석 → 진짜 저격수’로 한 번에 훑어버린다. 이때 가짜와 진짜의 경계는 무너진다.

③ 바라의 반전 – 지적장애 캐릭터를 ‘소품’으로 여겼던 랄찬드가 결국 자기 총에 맞아 쓰러지는 아이러니. 법정 코스프레가 자가붕괴를 일으키는 대목이다.

④ 형제의 연대 – 자이가 “난 랄찬드가 아니라 ‘베르마’다”라고 외치는 순간, 아자이가 공중제비를 돌며 수갑을 던진다. 카메라는 슬로모션으로 수갑 고리를 클로즈업하고, 곧장 국가 경례 음악이 폭주하며 장대한 오페라로 마무리된다.

이 극적인 가짜 법정–진짜 재판 구조는, 현실에서 흔히 드러나는 ‘언론용 보여주기식 재판’을 통렬히 풍자함과 동시에 “정의의 완성은 제도 밖 시민(형제)이 이루어낸다”는 액션 장르의 신념을 반복 확인한다.

총평

『Vardi』는 단선적 애국 액션이 아니다.

첫째, 영화는 국가暴力 vs. 市民暴力의 순환을 스펙터클화 하면서, 법·가족·종교·언론이 어떻게 동일 구조 안에서 기능/오작동 하는지 보여준다. 둘째, 유니폼을 “권력의 갑옷”이 아닌 “도덕적 속옷”으로 재정의 한다. 더럽혀졌다면 벗어야 하고, 새로 갈아입으려면 피와 눈물로 빨아야 한다는 논리다. 셋째, 헬리콥터·총격·인질극 같은 장르 관습이 풍부하지만, 그 토대엔 “어떻게 살 것인가”라는 고전적 질문이 호흡한다. 죄의식·속죄·공생을 다룬 면에서 러시아 희곡 <바냐 아저씨>가 떠오르기도 한다.

물론 영화는 90년대 발리우드 특유의 선악 2분법·조악한 코믹 릴리프·소음에 가까운 배경 음악을 답습한다. 그러나 진부함을 감당해서라도 감독이 던진 “모든 폭력은 결국 가족을 해체한다”는 선언은, 현재진행형인 인도 사회의 종교 갈등에도 여전히 유효하다. 엔딩에서 경찰 순직비와 초등학교 개교식이 오버랩되는 미장센은, 희생의 혈흔 위에 다음 세대가 배움의 씨앗을 틔운다는 감독의 인도주의적 낙관을 압축한다.

종합하면, 『Vardi』는 액션 장르의 즉각적 쾌감과 사회파 드라마의 장기 기억을 교차 배치한 인도식 멜로‑폴리스 영화다. 오늘날 OTT 플랫폼에서 재조명된다면, 단순한 레트로 향수를 넘어 “경찰물 신뢰 회복”이라는 화두를 다시 던질 작품이다.