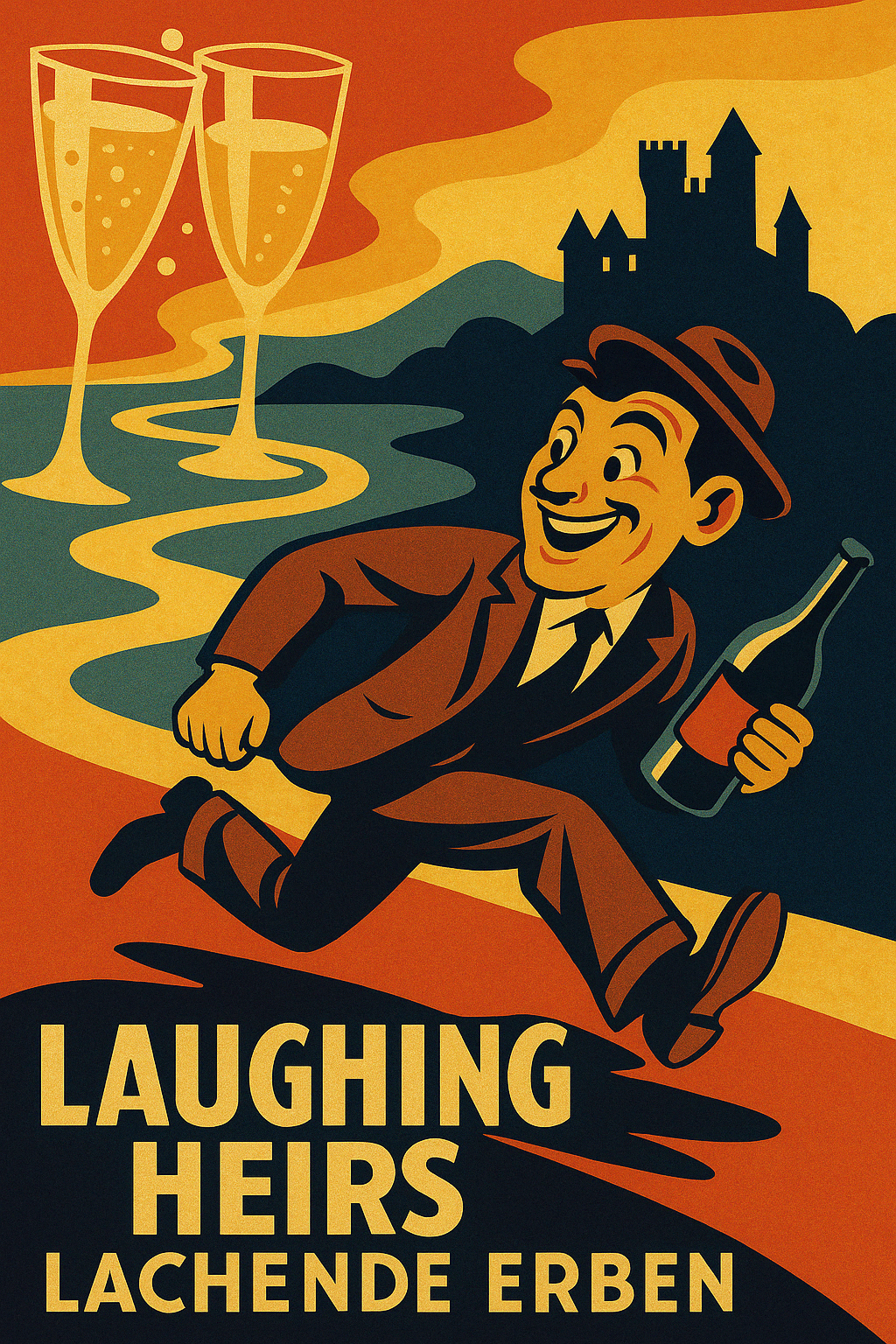

금주·상속·로맨스! 독일 영화 Laughing Heir 완전 분석

🎬 개요

독일 라인강변의 낭만적 풍광을 배경으로 펼쳐지는 영화 Laughing Heirs는 와인 양조 가문의 유산 상속을 둘러싼 유쾌‧풍자극이다. 작품은 “한 달 동안 단 한 방울의 술도 마시지 말 것”이라는 이색 유언을 던져 놓고, 인간의 욕망·가족 간 이해관계·사랑을 경쾌하게 뒤섞는다. 감독은 코미디적 리듬 속에 금욕(禁慾)과 탐닉(耽溺)의 딜레마를 녹여, 알코올과 자본·전통과 현대가 충돌하는 1930년대 독일 사회상을 은유한다.

주인공 페터 프랑크는 사촌들에게 미운털이 박힌 ‘말썽꾸러기 조카’지만, 고(故) 클레멘스 보켈만의 눈에는 포용적 웃음을 지닌 “진짜 인간(mensch)”이다. 반면 경쟁사 슈툼 가문은 절제‧금주를 표방하면서도 이권 앞에서는 음험한 술수를 마다하지 않는다. 영화는 두 가문의 ↔️(이모티콘) 대립을 통해 “윤리적 가면을 쓴 자본 경쟁”을 신랄하게 풍자한다. 또한 로맨스 라인은 상속 조건을 돌파하는 열쇠로 기능해, 장르적 쾌감을 배가시킨다. 감독은 클로즈업과 롱테이크를 번갈아 사용해 긴장과 해학을 리드미컬하게 편곡, 관객에게 웃음과 씁쓸한 잔여 감정을 동시에 선사한다. 📈

📜 줄거리

클레멘스 보켈만의 장례식, 친척들은 유산 액수만 계산하며 와인 대신 탄산수로 건배한다. 그러나 유언장의 핵심은 “상속 희망자 페터는 4주간 금주할 것. 어길 시 유산은 대체안으로”라는 조건이다. 페터는 충직한 🐕 롤프와 공증인 바인회펠의 감시 속에 ‘마른 술꾼’으로 살아야 한다. 동시에 “가문의 숙적” 슈툼사(社)와 화해 또는 결합을 성사시켜야 한다는 2차 과제도 부여받는다.

한편 슈툼 사장 로베르트(로비)는 매력적인 딸 지나 슈툼을 ‘전략 결혼’ 카드로 활용할 속셈. 그러나 지나는 스스로의 의지로 사랑을 찾고 싶어 한다. 기차 안 우연한 조우로 페터와 지나는 농담 섞인 설전을 벌이며 호감을 싹틔운다. 문제는 페터가 자신의 정체를 숨긴 채 “보켈만사 말단 영업사원”으로 소개했다는 것. 유일한 해방구는 🍇에 취하지 못하는 고통을 해학으로 승화하는 페터의 수다와, 롤프의 순도 100% 충성뿐이다.

가족들은 ‘금주 실패’로 유산을 가로채려다 번번이 헛발질하고, 슈툼 역시 ‘라인강 유람선 시음 경쟁’으로 승부수를 던진다. 페터는 슬며시 “보켈만 와인만 선적”하는 꼼수를 활용해 상황을 역전시키지만, 이로써 지나와의 신뢰가 흔들리는 또 다른 위기를 자초한다. 🤹

🏞️ 챕터1 – 상속 조건과 인물들의 출발선

영화 초반은 유언장의 제시 → 금주 미션 → 갈등 관계 설정이 단숨에 전개된다. 보켈만 영지는 와인향으로 가득하지만, “술 없이 살아야 하는 30일”이란 규칙은 공간 자체를 금주 감옥으로 전도시킨다. 📅 720시간의 고통을 계산하는 페터의 모습은 코미디적 과장이면서도 인간적 연민을 자극한다.

반면 친척 유스투스 부부는 “금주 불가능설”을 확신, 디저트에 리큐어를 몰래 타는 등 ‘취하게 만들기 작전’을 감행한다. 금욕=덕, 탐닉=타락이라는 도덕 구도를 부정하며, 영화는 “덕의 과잉이야말로 위선”이라는 메시지를 던진다. 또한 감독은 저택 내부를 미로처럼 찍어 페터를 뒤쫓는 친척들의 협소한 세계관을 시각화한다. 📷

초반부 가장 중요한 선택은, 페터가 “경쟁사와의 결혼 통합” 아이디어를 제안받고도 “사랑 없는 결혼은 거부”라며 뛰쳐나가는 장면이다. 이는 인물의 도덕적 자율성을 드러내며 동시에 로맨틱 코미디 장르로의 확실한 진입을 알린다. :contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}

⚔️ 챕터2 – 갈등의 가속과 라인강 유람선

중반부의 서스펜스는 “술잔을 들이밀려는 사람들 vs. 술잔을 피해 달아나는 페터”라는 단순 구조를 다층화하며 폭발한다. 가족은 미끼로 럼이 든 5시 홍차를, 슈툼은 유람선 무료 시음회라는 매스 이벤트를 기획해 페터를 함정에 빠뜨리려 한다.

🛳️ 라인강 유람선 시퀀스는 영화적 클리맥스로 가기 전 갈등이 최고조에 달하는 지점이다. 페터는 선적 담당자에게 “알파벳상 B는 S보다 먼저”라는 궤변을 설파하며 보켈만 상자를 먼저 싣게 하고, 슈툼 측 상자는 선착장에 놓인 채 출항한다. 그럼에도 폭발적 판매량↑ ↔️ 금주 규칙 유지라는 목표를 동시에 달성해야 하는 그의 곡예는 ‘삶의 모순’을 희극으로 승화한다.

이때 지나는 “광고 담당 페터”와 “상속자 보켈만”이 동일 인물임을 직감하지만, 신뢰 훼손을 이유로 거리를 둔다. 감독은 이별 직전 두 사람을 와인 창고 문틈에 배치해, 와인 병은 빛나지만 관계는 어둡게 음영 처리함으로써 상징을 극대화한다. 또한 롤프가 짖어대며 술을 경계하는 컷은 “동물적 순수성”이 인간의 탐욕을 바로잡는 도덕적 알람으로 작용한다. 🐾

🚢 챕터3 – 절정과 해방의 리듬

후반부 무대는 금주 요양원 ‘발데스루’. 페터는 “여기라면 술의 유혹도, 친척도 벗어날 수 있다”는 계산으로 잠적하지만, 역설적으로 모든 이해당사자가 그곳에 모이며 사건은 폭발한다.

유스투스 부부는 무차별 폭음 끝에 스스로 취해 쓰러지는 자가 폭주로 전락, 술이 덫이 아니라 자기 파멸의 도화선이었음을 보여 준다. 지나는 “당신을 이해한다” → “날 속였다”로 감정이 진동하다가, 페터의 진심 어린 고백에 드디어 “사랑이라는 이름”을 받아들인다. 💖

클라이맥스는 유언 부속 문서 낭독 장면이다. 고인의 음성은 “네가 술보다 돈을 사랑했다면 상속 자격이 없었을 것”이라 선언, 페터가 한순간의 실패(음주)를 통해 역설적으로 인간다움을 증명했다고 판정한다. 🎙️ 이 반전은 알코올-자본-도덕의 3단 셈법을 뒤엎으며, 인간적 ‘결핍’이야말로 진정한 자격이라는 역설을 완성한다. :contentReference[oaicite:2]{index=2}:contentReference[oaicite:3]{index=3}

🥂 총평

Laughing Heirs는 상속 코미디라는 경쾌한 옷을 입고, 1930년대 독일 소시민의 윤리와 경제 논리를 기품 있게 비튼다. 페터는 “돈보다 자유, 술보다 사랑”을 택함으로써 자본주의 질서에서 드문 ‘탈(脫)이기적 주체’로 성장한다. 영화가 남기는 철학적 질문은 크게 세 가지다.

1️⃣ 민주적 자율과 전통적 규범은 양립 가능한가?—유언장의 금주는 규범이자 족쇄이지만, 페터는 규범 너머 자유를 탐색한다.

2️⃣ 도덕은 경제적 이해가 걸리면 얼마나 취약해지는가?—금욕을 외치던 친척·경쟁사는 이익 앞에 스스로 취한다.

3️⃣ 사랑은 계산을 초월하는가?—지나와 페터의 로맨스는 ‘전략 결혼’ 시나리오를 거부하고, 상생의 길을 자발적으로 선택한다.

감독은 마지막 엔딩 크레딧 직전까지 서스펜스와 해학을 번갈아 배치해 관객을 흔들고, 라인강·포도밭·유람선 등 공간적 메타포로 “삶은 단맛과 씁쓸함이 섞인 발효 과정”임을 암시한다. 💫

결국 유산보다 더 큰 유산은, 웃음과 사랑으로 이어진 관계망이다. 영화는 잔이 텅 비어도 웃음이 남아 있다면 인간은 어떤 결핍도 이겨 낼 수 있다는 낙관을 건넨다. 🍷